【麗澤瑞浪中学・高等学校監修記事】

「探究学習という言葉は知っているけれど、中身がよく分からない」

そう感じる方は少なくありません。

2022年度の新しい学習指導要領では、高校で探究学習が本格的に導入され、従来の「総合的な学習の時間」は「総合的な探究の時間」へと変わりました。

そこに地理探究や古典探究といった教科も加わり、学びの枠組み自体が大きく動き始めている状況です。

こうした変化の背景には、自分で問いを立て、必要な情報を集め、考えを整理し、自分の言葉で表す力を育てたいという方針が示されています。

覚えることを中心にした学びから、考えを深める方向へと教育全体が移行しつつあると言えるでしょう。

この記事では、探究学習の意味や目的、進め方、テーマの考え方などを整理し、これからの学びの基盤となる探究の姿を紹介します。

探究学習とは?意味と基本の考え方

探究学習とは、自分で問いを立て、その答えを自分で見つけていく学びのことです。

教科書の内容を覚えることが中心の学びと違い、身近な疑問や社会の課題を出発点にして、調べ、考え、まとめる過程を自分で進めていきます。

重要なのは、正解が一つに決まっていない問いに向き合う点です。

自分の関心や経験とつながる問いを見つけ、必要な情報を集め、考えを整理し、最終的に自分の言葉で表す過程そのものが学びになります。

探究学習の中心にあるのは、「なぜそうなるのかを自分で考え続ける姿勢」です。

これが後の学びや進路選択にも長く影響します。

文部科学省が示す探究学習の定義

文部科学省は、探究学習を「自分で課題を設定し、情報を集めて整理し、分析し、まとめて表すまでの一連の学び」と整理しています。

実社会や身の回りの疑問から問いを見つけ、自分の言葉で考えを形にしていく姿が前提です。

示されているポイントは次の3つです。

-

問いを自分で立てることが出発点になること

与えられたテーマを調べるのではなく、興味や疑問を手がかりに課題が生まれます。

-

調べた内容を比較し、関係性を考えながら結論へ近づける過程が重視されていること

情報を集めて終わりではなく、整理や分析を通して自分の考えをつくっていきます。

-

学んだことを自分の言葉で表現する段階まで含まれていること

発表やレポートは提出物ではなく、考えを伝える力を伸ばす場として扱われています。

この3つをまとめると、探究学習は「問いの発見から表現までを、自分の力で進める学び」と言えます。

総合的な探究の時間は何を学ぶ場所なのか

総合的な探究の時間は、教科の枠をこえて課題に向き合う学びの場です。

生徒が自分で問いを立て、調べ、考え、表現するまでの流れをまとめて経験できるように設計されています。

テーマは地域の課題、社会の変化、身近な疑問など幅広く設定されます。

複数の視点を使って調べたり、体験を通して気づきを得たりしながら、自分の考えをつくり上げていくことが特徴です。

この時間で育てたい力は、情報の扱い方、考えの組み立て方、相手に伝える方法など、教科横断で必要とされる基盤の力です。

調べ学習とは異なり、答えが決まっていない問いに向き合う点に大きな特徴があります。

文部科学省は、この時間を「生徒が自分の生き方を考える基盤」として位置づけています。

教科学習だけでは身につきにくい視野や、姿勢を育てるための重要な学びの場となっているんです。

参考: 文部科学省「今、求められる力を高める 総合的な探究の時間の展開」

なぜ今、探究学習が重視されるのか

これからの社会は、正解のない課題があふれる時代です。

技術が進み、価値観も多様になる中で、決まった答えを覚える力だけでは対応しきれない場面が増えてきました。

こうした背景の中で注目されているのが探究学習です。

自分で問いを見つけ、自分なりの答えを考え、行動につなげていく力を育てる学び方は、変化の大きい社会を生き抜くための基盤になります。

探究学習で育つ主な力としては、次のようなものがあります。

| 育まれる力 | 内容 |

|---|---|

| 主体性・自律性 | 自分でテーマを決めて行動する力。自分の学びに責任を持てるようになる。 |

| 課題発見力 | 「なぜ?どうして?」という疑問を持ち、課題を見つける力。 |

| 情報収集力 | インターネットや本、インタビューなどから情報を集めるスキル。 |

| 思考力・判断力 | 得た情報をもとに考え、自分なりの答えを導く力。 |

| 表現力・伝える力 | 調べたことや自分の意見を、文章や発表でわかりやすく伝える力。 |

| コミュニケーション力 | 相手の話をしっかり聴き、自分の考えを伝えながら、他者と円滑にやりとりする力。 |

| 協働力 | グループで話し合ったり、役割分担をして活動する力。 |

| 創造力 | アイデアを出し、新しい視点で物事を考える力。 |

このような力は、学力テストでは測れない「生きる力」です。

将来の進学や就職はもちろん、「自分らしく生きる力」を育てるためにも、探究学習は今とても大切な取り組みなのです。

探究学習は学力を下げるのかという誤解について

近年、一部で「探究学習が基礎学力を下げているのではないか」という議論が見られます。

しかし文部科学省や教育研究の知見では、探究学習そのものが学力低下の原因という根拠は示されていません。

探究学習は、読み書き計算といった基礎的な力とは異なる目的をもつ学びです。

自分で問いを立て、調べ、考えをまとめる経験は、思考力や判断力、表現力を伸ばす役割があります。

一方で、読み書き計算のような基礎的な技能は、日常生活や教科学習の理解を支える大切な力です。

これらは探究とは対立するものではなく、役割の異なる学びとして両方が必要です。

実際には以下のように互いに補い合う関係になります。

-

探究の時間は「なぜ学ぶのか」「どんな意味があるのか」を考える場

-

基礎技能の練習は「読み書き計算を素早く正確に使う力」を整える場

探究学習が問題になるのは、目的があいまいな活動や形だけのグループワークに終始する場合です。

大切なのは、探究と基礎学習を対立させることではなく、「子どもの学びをどう支えるか」という視点で両方を適切に組み合わせることです。

探究学習は、基礎を軽視する学びではなく、生涯にわたって学び続けるための土台をつくる取り組みとして位置づけられています。

総合的な探究の時間と学校教育での位置づけ

文部科学省は、新しい学習指導要領の中で探究的な学びを学校全体の柱として位置づけています。

小学校と中学校では「総合的な学習の時間」、高校では「総合的な探究の時間」が設けられ、学年に応じて探究の深まり方が変わる仕組みです。

総合的な探究の時間では、地域の課題や身近な疑問を題材に、問いを立てて調べ、考え、表現するまでの一連の流れを経験します。

教科の枠をこえて複数の視点を使うため、教科学習では得にくい広い視野や姿勢が育つ点が特徴です。

高校ではこれに加えて、地理探究や古典探究などの探究科目も導入されました。

教科に固有の考え方を生かしながら、自分で課題を設定し、深く考える時間が確保されています。

このように探究学習は、学校教育全体で段階的に広がる形になっています。

生徒が自分の力で学びを進め、将来の生き方を考えるための土台をつくる役割を担っているんです。

探究学習のやり方をステップで解説!

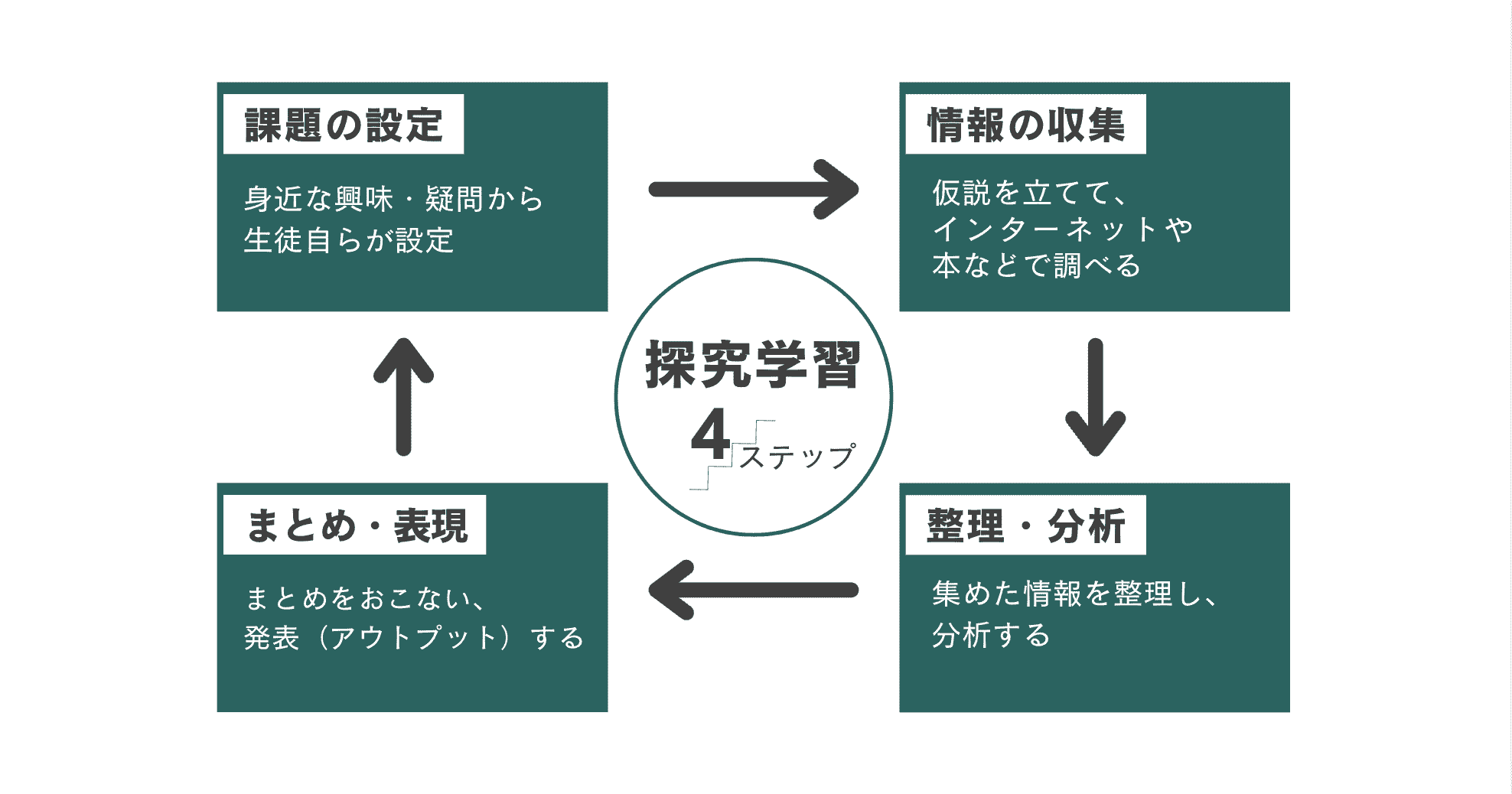

探究学習は4つのステップに分けられます。

ステップ1:課題の設定

ステップ2:情報の収集

ステップ3:整理・分析

ステップ4:まとめ・表現

この4ステップをひとつのサイクルとして、テーマについて深く学んでいくのが探究学習のスタイルです。

「テーマを決めてから発表までどう進めたらいいの?」と迷っている人は、この流れを参考にすると進めやすくなります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ステップ1:課題(テーマ)の設定:好きなことを選ぼう!

探究学習のスタートは「テーマを決めること」です。興味のあるテーマを選び、自分の疑問を深掘りしていきます。

まずは自分が「もっと知りたい!」「なんでだろう?」と思えることを選びましょう。

興味があるテーマなら、自然とやる気もわいてきて、授業以外の時間でも探究したくなります。

たとえば、部活動や趣味・特技、流行っていることなどを考えると、課題の設定がしやすくなるかもしれません。

「テーマを決めるのって難しそう……」と感じるかもしれませんが、最初は身近なものから探してみると取りかかりやすくなります。

大切なのは、自分の疑問を持ち、自分の言葉で問いを立てていくことです。

探究の第一歩として、じっくり時間をかけて「自分だけの問い」を見つけていきましょう。

ステップ2:情報の収集:本・ネット・インタビュー

テーマが決まったら、次は情報を集めるステップです。

まずは「こんな答えがあるかも?」と仮説を立てて、それを確かめるために情報を集めていきます。

本やインターネットはもちろん、先生・地域の人・専門家にインタビューをしてみるのもとても効果的です。

世の中にあふれる情報の中には、主観による誤った情報や不必要な情報もたくさんあるのが事実です。

「どれが本当に正しいのか?」を見極める力が必要になります。

・信頼できる本や記事なのか?

・発信者に偏った意見はないか?

・自分のテーマに本当に関係している情報か?

こうした点に気をつけながら、信ぴょう性の高い発信元からの正しい情報を選び、必要な情報を見分ける力、情報を取捨選択する重要性が学べます。

また、実際にインタビューをしたり現地を訪ねたりする「フィールドワーク」は、机の上の勉強だけでは得られないリアルな気づきにつながります。

社会の現場にふれて、新しい価値観に出会うことも、探究の醍醐味のひとつです。

ステップ3:整理・分析:ポイントをまとめる

集めた情報を使いやすくするために、まずはしっかり整理し、分析するステップです。

これは、自分の考えをより明確にする作業でもあります。

具体的には、グラフや表、図などを用いて、情報を再構築します。

ICTツールを活用し、映像や音声で整理することもできます。

・グラフや表、図を活用する

データや情報を視覚的にまとめることで、全体の流れが見えやすくなります。

・ICTツールを活用

パワーポイントやエクセル、オンラインのマインドマップなどを使って、映像や音声で情報を整理するのも効果的です。

・客観的な視点で推論する

希望的観測にとらわれず、正しい推論の方法を学び、情報の真偽や重要なポイントを見極めましょう。

整理・分析することで、「こんな結論が導けるのか?」という新しい発見があるかもしれません。

希望的観測ではなく客観的な答えを作る力の育成が1つの目的です。

自分の考えをまとめ、次のステップである「まとめ・表現」にスムーズにつなげるため、しっかりと取り組んでいきましょう!

ステップ4:まとめ・表現:ポスター・スライド・動画もOK!

いよいよ最後のステップは、「まとめて伝える」こと。

これまでの探究の成果を、自分の言葉でわかりやすく発表します。

方法はさまざまですが、ポスターやスライド、動画など、自分が得意な方法で表現することがポイントです。

発表やプレゼンテーションの方法を学び、コミュニケーション力を高めます。

発表では、「どうすれば相手に伝わるか?」を考える力や、聞き手の反応を見ながら話す力も身につきます。

また、発表後の意見交換で「対話的な学び」をおこなうことで新しい視点に気づき、学習が深まります。

もっと探究を深めたいという意欲につながるでしょう。

探究学習は「発表して終わり」ではなく、そこから次の学びが始まるのも魅力のひとつです。

うまくいく探究学習のコツは?

探究学習を効果的に進めるためには、ちょっとしたコツを押さえておくことが大切です。

・興味のあるテーマを選ぶ

・情報収集を適切におこなう

・適切な分析方法を選ぶ

・発表後に意見交換をする

ここでは、探究学習がうまくいくための4つのポイントをご紹介します。

①:興味のあるテーマを選ぶ

自分の「気になる」「もっと知りたい」と思えることをテーマにするのが成功の第一歩。

テーマを広げすぎず、具体的に設定することで探究が深まりやすくなります。

②:情報収集は正確に・幅広く

ネットや本、インタビューなど、さまざまな方法で情報を集めましょう。

特にネット情報は信ぴょう性のあるサイトかどうかを見極めることも大切な力の一つです。

③:分析方法を工夫する

データを表やグラフにまとめたり、関係性を図にしてみたりと、自分なりに整理・分析してみましょう。

このステップは少し難しいので、必要に応じて先生や大人にアドバイスをもらうのも◎。

④:発表後の意見交換を大切にする

発表がゴールではなく、他の人の意見を聞いたり、質問を受けたりすることで、より深い気づきが得られます。

「こんな見方もあるんだ」と視野が広がり、次の探究にもつながります。

小学生・中学生・高校生のおもしろい探究テーマ例

探究学習でとても大切なのが、どんなテーマを選ぶかという課題の設定です。

教科に関係があるかどうかよりも、自分が興味を持てるかどうかを重視することが学びを深める近道になります。

部活動や趣味、日々の生活で感じる疑問、環境や社会、文化に関することなど、好き・気になる・もっと知りたいと感じるものは、すべてテーマのヒントになります。

また、探究学習は学年によってテーマの広がり方が変わります。

小学生は身近な疑問から始まり、中学生は自分の興味を深め、高校生では社会とのつながりを意識したテーマへと発展して行くでしょう。

ここでは、学年別に選びやすいテーマ例と、SDGsや地域課題を扱うテーマ例を紹介します。

【小学生向け】探究学習のテーマの例

小学生の探究学習では、生活の中で感じる「なぜ?」を出発点にするのが向いています。

身近な出来事を深く見つめることで、課題に気づく力が育ちます。

たとえば、こんなテーマはどうでしょうか。

・なぜ雨は降るのか

・好きな動物の暮らしのひみつ

・給食の食材はどこから来ている?

・校庭の植物は季節でどう変わる?

・ごみはどこへ行くのか

・家で使う水や電気はどれくらい?

日常の小さな疑問は、調べ始めると意外に深く、考えるきっかけが次々に広がる領域です。

見つけた内容を自分の言葉で整理すると理解が深まり、探究の流れが自然に形づくられていきます。

気づいたことを誰かに伝えてみると、考えがさらに整理され、学びの手応えが強くなる点も探究らしい特徴です。

【中学生向け】探究学習のテーマの例

中学生の探究学習では、「自分の興味」から出発するのがポイント。

教科書には載っていないことでも、「なぜ?」「どうなるんだろう?」と感じることを深掘りしていきましょう。

たとえば、こんなテーマがあります。

・宇宙の謎ってどこまで解明されているの?

・地球温暖化による私たちの生活への影響と、その対策

・スポーツの世界でAIはどう使われているの?

・高齢化社会における中学生の自分にできることは?

・日本の伝統文化を守るには?後継者不足の課題と解決策

調べて終わり、ではなく、「自分の考え」を持つことが探究学習のゴール。

日常の中にある「ちょっと気になること」から始めてみるのがおすすめです。

教科書に載っていない課題も扱い、調べ学習で終わることのないテーマを探りましょう。

【高校生向け】探究学習のテーマの例

高校生になると、より社会とのつながりを意識したテーマにもチャレンジできます。

自分の関心や得意分野から、行動に移せるテーマを選ぶと、実践的な学びにつながります。

たとえば、こんなテーマがあります。

・人工知能(AI)は人間を超える?未来社会のあり方を考える

・Instagramで「バズる」仕組みとその活用方法

・健康と栄養の関係を科学的に探る!食事と心のつながり

・SNSを使って地域の魅力をどう発信する?

・地域の防災マップを自分たちで作るには?

「自分が動くと、社会が少し変わるかも。」

そんな体験ができるのが、高校生の探究学習の面白さです。

実際にアクションを起こせるテーマを選べば、地域や社会での成果をあげることができます。高校生のうちに「自分ごと」として社会問題を考えるきっかけにもなるはずです。

SDGsや地域課題を扱うテーマ例

SDGsや地域課題は、どの学年でも取り組みやすいテーマです。

身近な課題から世界の問題までつながるため、学びの広がりが大きくなります。

たとえば、こんなテーマがあります。

・食品ロスを減らすには?

・海のプラスチックごみを減らす方法

・子どもの貧困問題についてできること

・地域の空き家をどう活用できる?

・災害時に地域を守るには?

・地元企業の強みを調べて町を活性化する方法

身近な困りごとを入口にしながら、社会全体の課題へ視点を広げていける点が大きな魅力です。

生活と社会がどうつながっているのかを考えるきっかけにもなり、探究の深まりにも直結します。

どんなテーマを選ぶと面白い?

探究学習を「やってよかった!」と思えるかどうかは、テーマ選びがカギになります。

自分が「ワクワクする!」と思えるテーマを選ぶことが、学びを深める第一歩です。

たとえば、次のようなテーマは面白さにつながりやすいでしょう。

・日常生活に関係がある

・「自分にも何かできそう」と思える

・もっと知りたい!と思える興味がある分野

大人が「これが大事」と重要視するテーマではなく、自分自身が「知りたい」「考えたい」と思えるテーマを選ぶのが大切です。

自分の好奇心に素直になると、探究はどんどん楽しくなります。

「なぜ?」と思ったことがあったら、それがきっと、面白いテーマの種になりますよ。

麗澤瑞浪中学・高等学校の探究学習とは?

麗澤瑞浪中学・高等学校では、「探究・キャリア教育」を教育の柱の一つとして大切にしています。

その中でも探究学習は、「予測不可能を楽しむ」感性を育てることを目的とした、実践的な学びのスタイルです。

生徒たちは、興味をもとに自らテーマを見つけ、情報を集め、考えを深めて発信する力を身につけていきます。

ここでは、麗澤瑞浪の探究学習がどんな内容なのか、実際にどんな授業や活動が行われているのかをご紹介します。

「普通の勉強とは違う!」と感じられる、ワクワクする学びがたくさんありますよ。

麗澤瑞浪の探究学習はどんな授業なの?

麗澤瑞浪中学・高等学校では、「育てたい4つの資質と12の能力」に基づいて、2020年から本格的に探究学習をスタートさせました。

【麗澤瑞浪が育てたい4つの資質と12の能力】

| 4つの資質 | 12の能力 |

|---|---|

| 自己実現力 |

|

| 創造力 |

|

| 主体性 |

|

| 道徳性 |

|

これらを育むためのオリジナルプログラムが「Discovery Saturday」です。

生徒が自ら問いを立て、探究し、発信する力を伸ばすための時間として設けられています。

最近では企業と連携した探究プログラム「MIETAN(ミエタン)」も導入され、社会で活躍するプロの話を直接聞くことができるなど、リアルな学びの機会がさらに広がっています。

学校内での活動はもちろんですが、生徒が地域と関わる取り組みも盛んです。

たとえば、市議会議員との意見交換や、地元の特産品を使った商品開発プロジェクトなどを通して、社会課題に対する理解を深めています。

また、探究学習に積極的に取り組む生徒を応援する「探究活動奨励金制度」を設けました。

このように、麗澤瑞浪中学・高等学校の探究学習は、生徒一人ひとりの好奇心や挑戦心を育み、「自分で考え、行動する力」を実社会に活かせるようサポートしています。

日々の授業やプロジェクトの中で、子どもたちの「未来を生き抜く力」が育っているのです。

こうした結果は生徒たちの探究心と努力の賜物ですが、制度を整え可能性を応援しています。

実際の探究学習の活動例を紹介!

本校の探究学習は、生徒がワクワクするような活動が盛りだくさんです。

広大な敷地や自然を活かした野菜栽培をおこなったり、キャンプ講座を開催したり、卒業生や社会の第⼀線で活躍される方々から話を聞いたりと、さまざまな活動があります。

実際の活動例をぜひご覧ください!

モデルロケット

「本物のロケットを自分たちの手で飛ばす!」

そんな夢を形にできるのが、麗澤瑞浪の「モデルロケット」プログラムです。

火薬を使用するため、ライセンスを取得した教員のもと、安全管理を徹底して取り組んでいます。

設計・製作・打ち上げ・データ測定まで、すべてを生徒たち自身が行い、高度や滞空時間を競います。

打ち上げるたびに生まれる疑問。

「もっと高く飛ばすにはどうする?」

「なぜこの部品で飛距離が伸びた?」

そんな試行錯誤を重ねる中で、自然と 思考力・分析力・チームワーク が育まれていきます。

このプログラムの魅力は、全国レベルの大会にも出場できる本格性。

過去には、JAXA主催の大会で最高峰の賞を受賞した実績もあり、理系分野への進学や研究への意欲を高めるきっかけにもなっています。

「空に挑む」体験を通して、自分の可能性もぐんと広がる、そんな探究学習です。

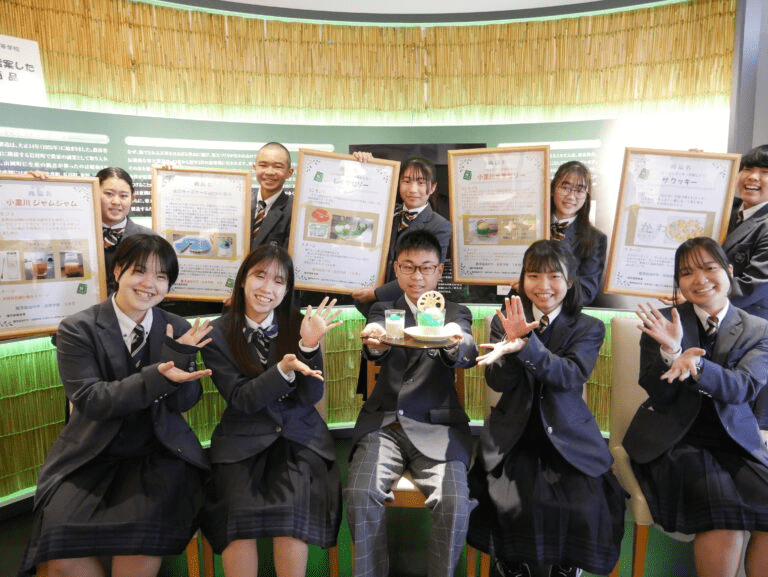

「細寒天」の商品開発

このプロジェクトは、地元のダム完成20周年を記念して「スイーツを開発してほしい」という依頼から始まりました。

希望者が参加し、企画書づくりや何度もの試作に取り組みながら、特産品である「細寒天」を使った新しいスイーツを誕生させました。

ポイントは、地元の魅力を発信しつつ、SNSでも話題になりそうな見た目やアイデアを取り入れること。

生徒たちは「映える」「地域PRにつながる」ことを意識して、商品化に挑戦しました。

地域の特産品を活かした商品開発に、実際に販売・商品化までつなげたこの経験は、まさに探究学習の成果。

楽しみながらも、本格的な学びを体験できる取り組みとなりました。

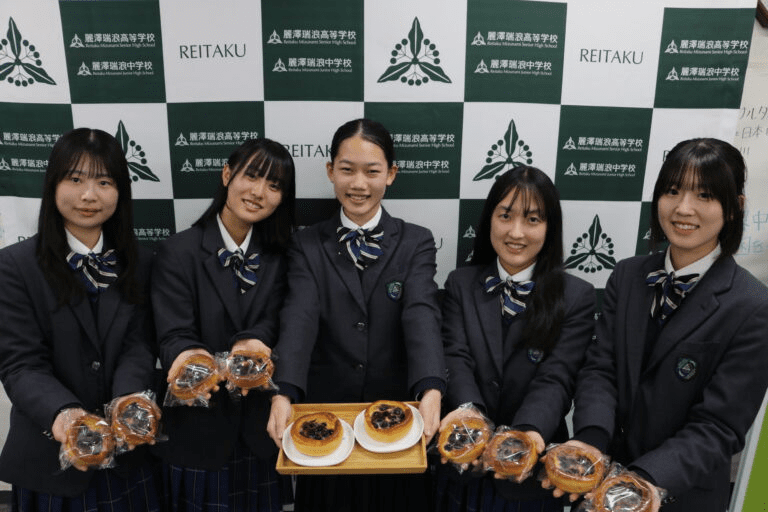

ブルーベリーProject

ブルーベリーProjectチーム「REMIN」は、栽培から商品化までを自分たちで手がける、まさに「ゼロからのチャレンジ」が詰まった探究学習です。

きっかけは、学校の敷地内にあったブルーベリー畑を駐車場にする計画を知った当時中学2年生の5名が、「この畑を残したい!」と声をあげたことでした。

「自分たちで畑を管理すること」を条件に、畑の存続が決定!

とはいえ、栽培の知識はゼロ。そこで先生や地元の農家の方に協力を仰ぎながら、土づくりや剪定など一から学びました。

その結果、わずか1年足らずでなんと約100kgのブルーベリーを収穫!

収穫した実は、地元のパン屋さんやケーキ屋さんに提供し、商品として販売されました。

このプロジェクトは、麗澤瑞浪の「探究活動奨励金」第1号としてスタートしたもの。

ブルーベリー畑の管理、生産、加工、流通・販売までを一貫して体験し、SDGsの目標のひとつ「つくる責任、つかう責任」を実践しました。

今では、後輩たちへの引き継ぎもスタートし、プロジェクトは次の世代へと受け継がれています。

「本気でやれば、ここまでできる」そんな気づきを生徒たちにもたらした、学びと成長の詰まった活動です。

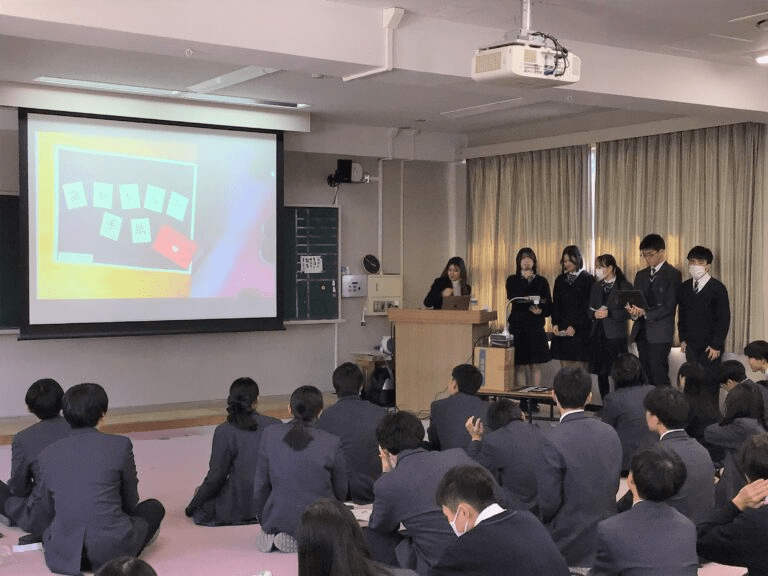

まちづくりプロジェクト

「自分たちの住むまちをもっと良くしたい!」

そんな想いから始まったのが、中学2年生による「まちづくりプロジェクト」です。

この活動は1年生のうちからスタートし、2年生まで続く長期探究型のプログラム。

「瑞浪市のまちづくり」をテーマに、地域課題や人口減少、資源活用などを幅広く学びながら、対話と協働の大切さを体感していきました。

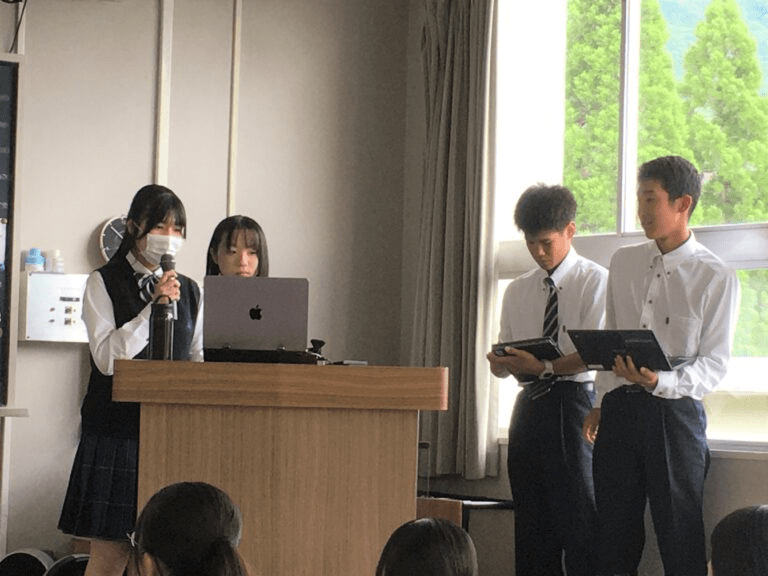

最終発表では、瑞浪市の職員を招いてプレゼンテーションを実施。

活動の集大成として瑞浪市職員を招き、「廃棄野菜ジュースの制作」「万人受けのグランピング場」「いろいろな人と出会えるインクルーシブ公園」など、アイデアにあふれた提案が次々と発表されました。

単なるアイデアで終わらせず、「実現可能性」や「地域とのつながり」を意識した内容になっており、生徒たちの真剣な取り組みと視野の広さが伝わってきました。

地域に根ざしながら「自分ごと」として社会を考える。

そんな力が育つ、実践的な学びの場となっています。

関連記事:「【中学2年生】「瑞浪市まちづくりプロジェクト」発表会」

ガチャプロ

高校1年生が約4か月かけて取り組んだ「ガチャプロ(ガチャガチャ商品企画プログラム)」は、企業が提供する探究学習プログラム「MIETAN(ミエタン)」の一環です。

テーマは『ちょこっとSDGsの要素を取り入れた「回したい!」ガチャガチャの商品企画』。

生徒たちは、SDGsについて学んだ1学期の内容を活かしながら、「おもちゃとして商品化できるか?」という視点で探究をスタートしました。

生徒たちはチームごとにアイデアを出し合い、試作品の製作からポップ(商品説明ポスター)のデザインまで、ガチャの企画全体を手がけました。

素材やパッケージに工夫を凝らし、「楽しい」だけでなく「社会の課題にも気づける」ような仕掛けも盛り込みました。

発表当日には、プロのおもちゃクリエイターから講評を受ける機会もあり、アイデアが実際に商品化される可能性もあるなど、夢のある学びの場となりました。

身近なおもちゃを通して、「誰かに届く価値あるアイデアとは何か?」を考えるきっかけになった探究活動です。

マスコット制作

「MIETAN(ミエタン)」のプログラムの一つとして実施された、中学1年生の探究学習です。

外部講師を招き、「アニメーションやキャラクターを使って社会貢献をするとはどういうことか?」というテーマについて学びました。

その上で、クラス全体で一つのマスコットキャラクターを制作するというプロジェクトに挑戦。

各グループが目や口、手足などのパーツを担当して作り、それらを最後に組み合わせて一体のマスコットを完成させました。

「自分のパーツがどんな役割を持つのか?」「他のグループとどう連携すればいいのか?」を考えながら進めることで、協力することの楽しさや、チームで一つの作品をつくる喜びを実感。

中学生活最初の探究学習として、仲間との関係を深め、活動の土台を築くよいきっかけになりました。

関連記事:「【中学1年生】探究学習『MIETAN』~マスコット制作~」

まとめ:探究学習で、ワクワクしながら学ぼう!

探究学習は、自分の「好き」や「気になる」から出発し、深く掘り下げていく学びです。

調べ、考え、発表するプロセスを通して、思考力や表現力、そして「自分で学ぶ力」が身についていきます。

麗澤瑞浪中学・高等学校では、地域や社会とつながるリアルなテーマに取り組める、多彩な探究プログラムを用意。

生徒たちは実体験を通して、学ぶ楽しさや未来の可能性を実感しています。

世界や社会との関わりを深めたい人、自分だけのテーマを見つけたい人にぴったりの環境がここにあります。

あなたも、探究学習でワクワクしながら、自分だけの未来を見つけてみませんか?