学校行事・学校生活 探究・キャリア教育 道徳教育 麗澤瑞浪ならではの教育

2025年04月09日

【麗澤瑞浪中学・高等学校監修記事】

「ウェルビーイング(Well-being)」という言葉、最近よく耳にしませんか?

働き方や教育、子育て、医療など……

さまざまな分野で注目されるこのキーワードは、単に「心と体が健康」というだけではなく、自分らしく、幸せに生きられる状態を指します。

実はこの考え方、学校や職場などの「集団生活」において非常に大切なテーマなのです。

・ストレスの少ない学びの環境

・先生も生徒も「楽しい!」と思える学校生活

・保護者が「この学校に安心して預けられる」と感じること

たとえば、こうした「人間関係」や「環境」の質が、学びや成長、そして日々の満足度に大きな影響を与えます。

この記事では、ウェルビーイングの基本的な意味から、教育現場で注目される背景、そして家庭や学校でどのように取り組めばよいのかをわかりやすく解説していきます。

ウェルビーイング(Well-being)とは?分かりやすく解説

ウェルビーイング(Well-being) とは、「心も体も健康で、自分らしく幸せに生きること」 を指します。

一言で説明するなら、「幸せ」や「充実している」という回答が当てはまるでしょう。

この言葉は、「well(よい)」と「being(状態)」を組み合わせたもので、「心と体の健康に加えて、社会的なつながりや生活環境なども含めた、総合的に満たされた状態」を意味しています。

世界保健機関(WHO)の目的や任務などが記載されている「WHO憲章」で初めて使われ、注目されるようになった言葉です。

「健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。」(日本WHO協会訳)

つまり、単に病気やけががないというだけではなく、「自分らしく、安心して、いきいきと生活できる状態」こそが、ウェルビーイングというわけです。

最近では、この考え方が教育現場にも広がりつつあり、

「生徒の心の安定」

「学びに対する意欲」

「人間関係の良好さ」

などが、学校生活を送るうえで重要なポイントとして注目されています。

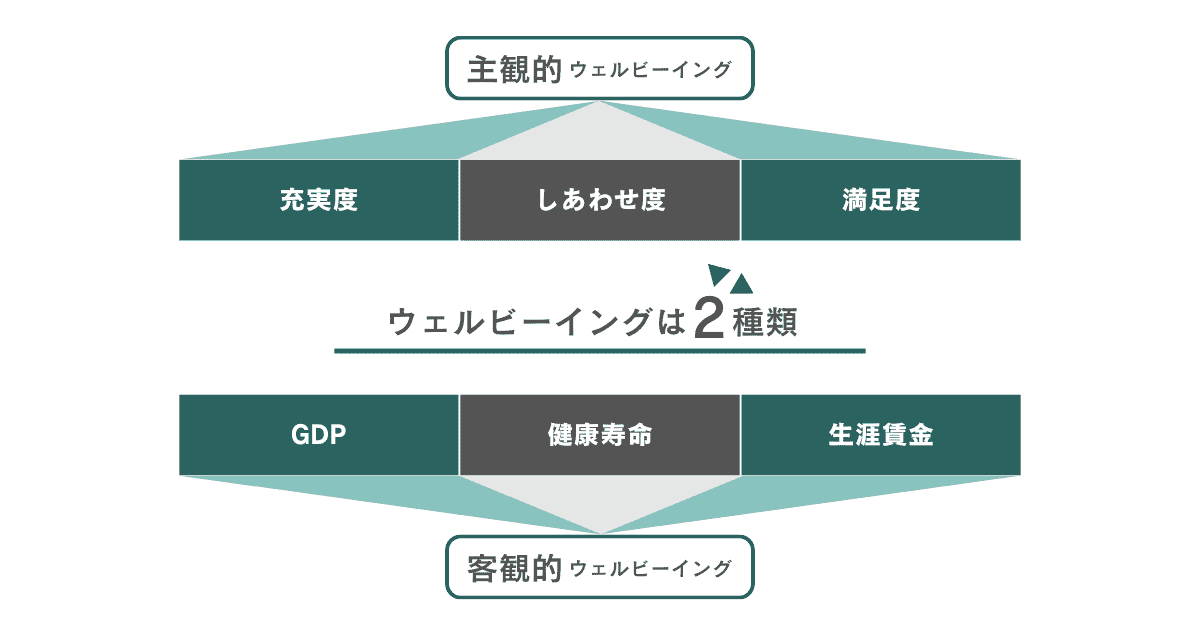

「主観的ウェルビーイング」と「客観的ウェルビーイング」

実は、ウェルビーイングには2つの視点があることをご存知ですか?

それが、「主観的ウェルビーイング」と「客観的ウェルビーイング」と呼ばれるものです。

主観的ウェルビーイングは、気持ちの面での充実度や幸福感のことを指します。

「どれくらいウェルビーイングを感じて生活できているか?」ということが重要です。

たとえば、「学校が楽しい」「友達と一緒に過ごすのが好き」といった気持ちがある状態は、主観的ウェルビーイングが高いといえます。

一方で、客観的ウェルビーイングとは、データや数値で測れるもの。

たとえば、GDP(国内総生産)や健康寿命、生涯年収などの指標がそれにあたります。

具体的には、「十分な睡眠時間が確保できた」「安全な地域で暮らせている」ということが当てはまります。

最近ではこうした外的な状況だけでなく、本人の気持ちや満足度を大切にする「主観的ウェルビーイング」のほうがより重視されるようになってきています。

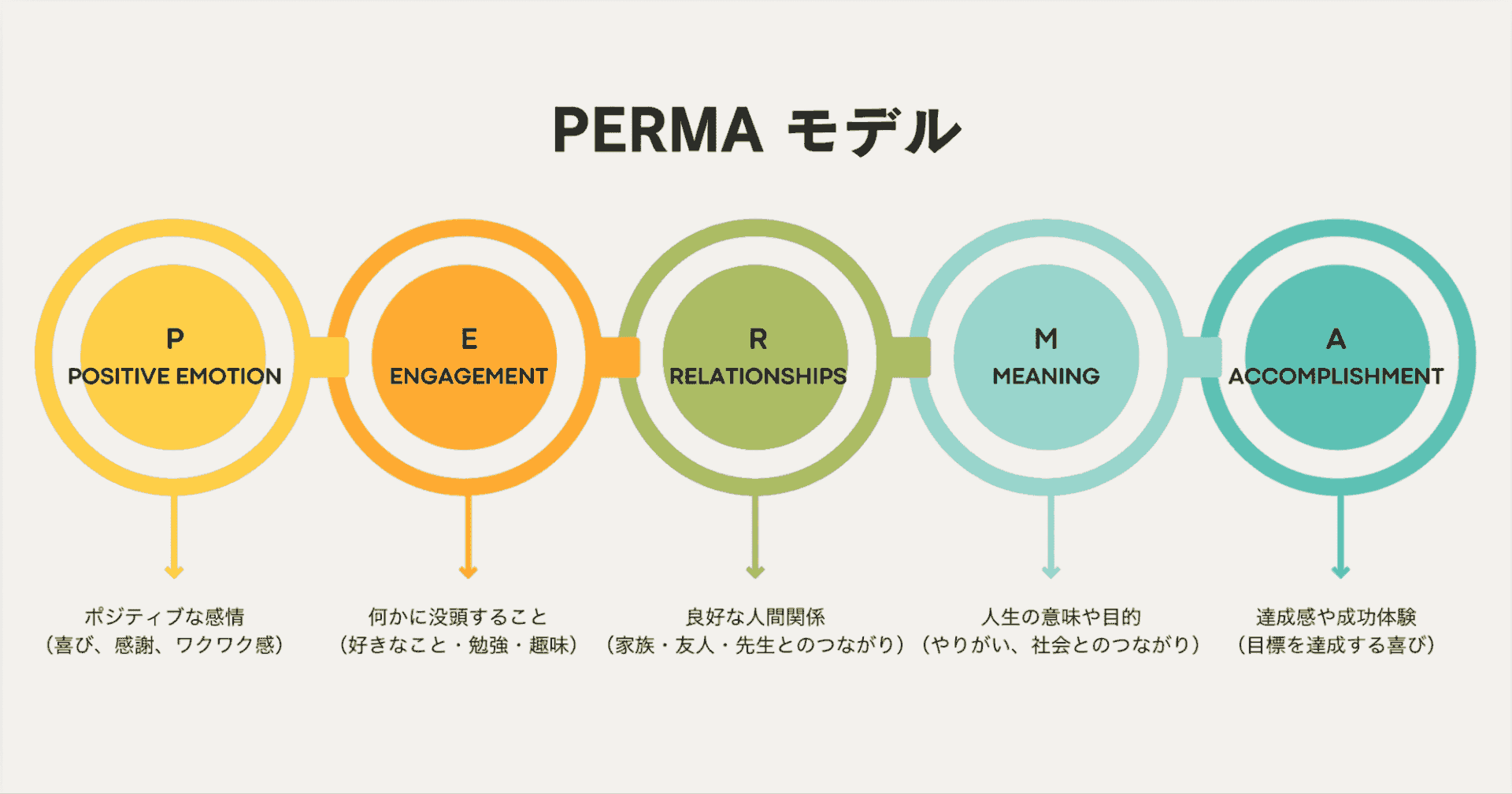

ウェルビーイングを高める5つの要素「PERMA(パーマ)」とは?

ウェルビーイングは「幸せ」や「充実した状態」を意味しますが、具体的にどのような要素があるのでしょうか?

心理学者のマーティン・セリグマンは、ウェルビーイングを高めるための5つの要素として、「PERMA(パーマ)」というフレームワークを提唱しました。

PERMAとは、以下の5つの要素の頭文字をとったものです。

①:P(Positive Emotion):ポジティブな感情(喜び、感謝、ワクワク感など)

「友達と過ごす時間が楽しい」「好きな教科の勉強が楽しい」

②:E(Engagement):何かに没頭すること(好きなこと・勉強・趣味など)

「部活動や趣味に夢中になれる」「探究学習で自分の興味を深める」

③:R(Relationships):良好な人間関係(家族・友人・先生とのつながり)

「先生や友達と良い関係を築ける」「相談できる人がいる」

④:M(Meaning):人生の意味や目的(やりがい、社会とのつながり)

「将来の夢や目標がある」「社会に貢献できる仕事を考える」

⑤:A(Accomplishment):達成感や成功体験(目標を達成する喜び)

「テストで努力の成果が出る」「スポーツ大会で成長を感じる」

この5つがそろうことで、人はより幸せで充実した人生を送ることができるとされています。

ウェルビーイングを高めるためには、この5つの要素をバランスよく意識することが大切です。

ウェルビーイングはなぜ注目されているの?

近年、ウェルビーイングという言葉は、日本だけでなく世界中で注目されています。

テレビや新聞、学校の授業などでも耳にする機会が増え、「これからの社会に欠かせない考え方」として、多くの分野で取り上げられています。

では、なぜ今、これほどまでにウェルビーイングが注目されているのでしょうか?

注目されている理由は、大きく分けて以下の4つです。

①:ウェルビーイングの実現が、幸せな人生につながるから

②:多様化する世の中で、すべての人が共通して目指せる目標だから

③:SDGsの目標の1つだから

④:教育現場でも大切だといわれているから

それぞれ見ていきましょう。

①:ウェルビーイングの実現が、幸せな人生につながるから

「ウェルビーイング」という言葉は、「高い」「低い」といったかたちで表現されることがあります。

ウェルビーイングが高い状態とは、簡単に言えば「毎日を幸せに感じながら、自分らしく満足して生きている状態」のことです。

最近では、日本でも「GDW(国内総充実)」という新しい指標が注目されています。

これは、GDP(国内総生産)のようにお金やモノの豊かさではなく、「人々の生活の質=ウェルビーイングの高さ」を測るものです。

国民一人ひとりの心の豊かさや満足感に焦点を当てていて、「質的な向上」を目指す動きとして話題になっています。

実際に、GDPが高くても幸福度ランキングが低いという国もあり、日本もそのひとつです。

そのため、これまで以上に「どれだけ豊かに稼いでいるか」よりも、「どれだけ満たされた日々を送れているか」が重要視されるようになってきました。

私たちが本当に求めているのは、「成功」や「成績」だけではありません。

心と体のバランスが取れ、自分らしく生きられること……。

それが「幸せな生き方」につながります。

ウェルビーイングとは、「人とのつながりを大切にすること」「自分のやりがいを見つけて行動すること」など、人生の充実そのものを表す概念です。

だからこそ、多くの人が共感し、注目を集めているのです。

②:多様化する世の中で、すべての人が共通して目指せる目標だから

現代社会は、価値観・文化・生き方の選択肢が多様化しています。

多様化する世の中では、個人の幸せの形もさまざまです。

「正解はひとつじゃない」「自分らしい幸せの形がある」という考えが広がる中、ウェルビーイングはどんな人にとっても共通の目標とすることができます。

たとえば、

「仕事で活躍したい」

「家族と過ごす時間を大切にしたい」

「好きなことを追いかけたい」

など、幸せの形は人それぞれ違いますよね。

でも、どんな人も「心身ともに健やかに、自分らしく生きること」を望んでいます。

だからこそウェルビーイングは、性別・年齢・国籍を問わず、すべての人が目指せる共通の目標として今世界中で注目を集めているのです。

③:SDGsの目標の1つだから

ウェルビーイングは、国連が提唱する「SDGs(持続可能な開発目標)」にも盛り込まれています。

その中の目標3「すべての人に健康と福祉を(Good Health and Well-Being)」が、まさにウェルビーイングと深く関係しています。

この目標では、病気を防ぐことだけでなく、すべての人が心身ともに健康で、安心して暮らせる社会の実現が求められています。

ウェルビーイングは、地球規模で大切にすべきテーマとして、国際的にも大きな注目を集めているのです。

未来に向けて、世界全体で取り組むべき課題の1つということですね。

④:教育現場でも大切だといわれているから

学校教育においても、ウェルビーイングはとても大切なキーワードになってきています。

OECD(経済協力開発機構)が提唱する「ラーニング・コンパス2030」は、未来の教育のあり方を示す国際的な指針です。

その中でも、「個人と社会のウェルビーイング」が中心的なテーマとして取り上げられています。

What is the Learning Compass?

The OECD Learning Compass 2030 is an evolving learning framework that sets out an aspirational vision for the future of education. It supports the wider goals of education and provides points of orientation towards the future we want: individual and collective well-being.

引用 : OECD

【翻訳】

ラーニング・コンパスとは?

OECDラーニング・コンパス2030とは、教育の将来に向けた理想的なビジョンを示す、進化し続ける学習フレームワークです。

このコンパスは、教育のより広い目標を支援し、私たちが目指す未来、すなわち個人と社会の幸福(ウェルビーイング)に向かうための「指針(オリエンテーション)」を提供します。

「ラーニング・コンパス2030」とはOECDがまとめた、これからの教育の「道しるべ」のような考え方です。

「学力」だけでなく、個人と社会の両方が幸せになれる教育を目指してつくられました。

つまり、「これからの教育では、子どもたちのウェルビーイングが土台になる」ということ。

心が安定していない状態では、学ぶ意欲も生まれにくいですよね。

だからこそ、学校では

「安心して学べる環境」

「良い人間関係」

「自分らしく過ごせる雰囲気」

など、学力だけでない土台づくりが大切だと考えられています。

学校生活の中でもウェルビーイングが大切な理由

ここまでウェルビーイングの意味や注目されている理由について見てきましたが、実は学校生活の中でもこの「ウェルビーイング」がとても大切なキーワードになっています。

学校という場所は、生徒にとっては1日の大半を過ごす生活の場であり、学びの場でもあります。

だからこそ、心と体のバランスがとれた「ウェルビーイングな環境」が整っていることが、安心して過ごすための土台になるのです。

学校生活でウェルビーイングが高いと、たくさんのメリットがあります!

・生徒の学力や学ぶ意欲が自然と高まる

・教員のストレスが軽減され、働きやすくなる

・より質の高い授業や学びが提供できる

・保護者と学校との信頼関係が深まる

たとえば、教室で「自分の気持ちを安心して話せる空気」があったり、「先生や友達との関係が良い」と感じられると、生徒はリラックスして授業に集中できますよね。

これがウェルビーイングの高い状態です。

また、心の安心感があると、自然と「もっと学びたい」「自分から挑戦したい」といった前向きな気持ちが芽生えやすくなります。

これが、生徒自身の成長や、将来への希望につながっていくのです。

つまり、学校の中でウェルビーイングを大切にすることは、生徒・先生・保護者、すべての人にとってメリットがあり、よりよい学びと生活を支える大きな力になるのです。

ウェルビーイングな学校とそうでない学校の違いは?

ウェルビーイングは学校生活でも大切ですが、「どんな学校がウェルビーイングなのか?」を考えてみましょう。

ここでは、ウェルビーイングが高い学校とそうでない学校の違いについて、具体的に説明します。

ウェルビーイングが高い学校はこんな学校

ウェルビーイングが高い学校とはどんな学校なのでしょうか?

・生徒一人ひとりが興味に合わせて主体的に学べる

・いじめがなく、お互いを尊重し合える空気がある

・心身の健康を保てる環境が整っている

・何か困ったとき、先生に気軽に相談できる雰囲気がある

こんな学校がウェルビーイングが高いと言えるのではないでしょうか。

たとえば授業中にディスカッションがあったとき、「こんなこと言っていいのかな…」と不安になるのではなく、「自分の意見を安心して発言できる」と感じられる。

そんな教室はまさに、ウェルビーイングが高い環境だと言えるでしょう。

学校の規模や取り組み内容はさまざまですが、生徒・先生・保護者の間に信頼と尊重がある学校は、きっと充実した毎日が送れるはずです。

ウェルビーイングが低い学校はこんな学校

一方、ウェルビーイングが低い学校はどんな学校なのでしょうか?

・授業は受け身で、同じ内容をただこなすだけ

・人間関係のトラブルや、いじめが起こりやすい

・身体や心の調子が悪くても気づかれにくい

・悩みを相談できない環境

このような学校では、「安心して過ごす」「自分らしく学ぶ」といった基本的な土台が整っていないため、生徒の学習意欲が下がったり、ストレスがたまってしまったりします。

誰かと比べられたり、自分の気持ちを言えなかったりすると、本来の力を発揮するのも難しくなってしまいますよね。

ウェルビーイングを実現するために日常生活の中でできること

ウェルビーイングを高めるために、特別な取り組みや大きな変化が必要なわけではありません。

日々のちょっとした習慣や心がけの積み重ねが、心と体の健康につながります。

ここでは、学校や家庭など、身近な生活の中でウェルビーイングを育むために、生徒・先生・保護者ができることをそれぞれご紹介します。

生徒がウェルビーイングのためにできること

まずは、生徒自身が毎日の学校生活の中でできることを見ていきましょう。

・友達や先生と積極的にコミュニケーションをとる

・授業では「対話」を大切にし、安心して意見を言える空気をつくる

・休み時間を心からリラックスできる時間にする

・睡眠・食事・運動など、生活リズムを整える

・趣味やリラックス時間を大切にしてストレス解消する

・自分の興味関心を知り、自主的に学ぶ

・自分と違う考えや文化にふれる機会をもつ

このようなことがあげられます。

個人的にできそうなことから、友達や先生と協力しておこなうことまで、さまざまですね。

大切なのは、「できることから、少しずつ始めてみること」。

自分の心と体が元気でいるために、日常の中でウェルビーイングを意識してみてください。

先生がウェルビーイングのためにできること

次に、先生方が学校現場でウェルビーイングを高めるためにできることをご紹介します。

・教員同士で気軽に相談し合えるチーム体制をつくる

・ICT(情報通信技術)などを活用し、業務の負担を減らす工夫をする

・生徒一人ひとりに寄り添う教育を実践する

・生徒が安心して学べるクラスづくりをする

・生徒同士の信頼関係を深められる行事や交流の機会を設ける

・異文化にふれるような体験学習を取り入れる

・自分自身のウェルビーイングも大切にする

先生はとても多忙な中で、日々たくさんのことを抱えながら働かれています。

だからこそ、「先生自身の心と体の健康」を保つことも、教育の質を保つために欠かせない要素です。

小さな意識や行動の変化が、生徒や周囲の先生方にも良い影響を広げていきます。

保護者がウェルビーイングのためにできること

家庭は、子どもたちがもっとも安心できる場所。だからこそ、保護者の関わりはウェルビーイングにとても大きな影響を与えます。

たとえば、こんなサポートができます。

・子どもの「できたね!」を増やす前向きな声かけをする

・「今日はどうだった?」と日常的に会話する時間を持つ

・子どもが悩みを打ち明けやすい家庭の雰囲気をつくる

・学校の様子に関心を持ち、必要に応じて先生と連携する

・子どもの興味や得意なことを応援し、自信を育てる

・睡眠・食事など、健康的な生活習慣を支える

・保護者自身も、心身の健康を大切にする意識を持つ

保護者もまた、子どもと同じように毎日さまざまなことを感じながら生活している一人の人間です。

まずは自分の心と体の状態を大切にすることが、家族みんなのウェルビーイングにつながります。

世界や社会全体で広がるウェルビーイングの取り組み

ウェルビーイングは今、世界規模で注目されるキーワードとなっており、政府・企業・教育現場など多様な分野で取り組みが進んでいます。

主な取り組み事例をご紹介します。

【世界の取り組み】

・フィンランド

学校教育で生徒の幸福度を重視。心理的安全性や個人の自律性を尊重し、全国規模でウェルビーイング施策(KiVaいじめ防止プログラムなど)を導入。

・イギリス

小中学校に「ウェルビーイング・コーディネーター」を配置し、心のケアに国家的に取り組む。

・ブータン

国の成長指標に「国民総幸福量(GNH)」を採用。精神的豊かさを軸に教育・医療・環境保護などを推進。

・OECD

「学びのコンパス2030」で子どもたちの幸福やウェルビーイングを重要目標に掲げている。

欧州を中心に、教育の目的が「学力」だけでなく「幸福」に広がっています。

OECDも指針を出し、世界的に共通のテーマになりつつありますね。

【日本政府の取り組み】

・文部科学省

2020年に改訂された新しい学習指導要領では、子どもたちが「生きる力」を育むための資質・能力として「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力・人間性等」の3つを明示。特に「主体的・対話的で深い学び」の推進により、心の豊かさや自己肯定感など、ウェルビーイングの向上に直結する教育を重視している。

・内閣府

2022年版「SDGs実施指針」や「国民生活に関する世論調査」において、「人々の幸せ」や「主観的幸福度」を重視する方針を明示。また、幸福度に関する統計調査や政策評価を進め、ウェルビーイングの向上を国家の施策の柱の一つとして掲げている。(出典)

日本でも、人々の幸福や心の健康を重視する方針が強まり、ウェルビーイングの視点が教育・福祉政策に広がっています。

【企業の取り組み】

・ベネッセ

子ども・保護者・教師向けに「ウェルビーイング×教育」研究を進め、社会実装を推進。

・Google

社員の心の健康に配慮した職場環境を整備。メンタルサポートやリモート制度を導入。

・ユニリーバ

従業員のWell-being支援を中核に据えたグローバルな人事戦略を展開。

企業も生産性や持続可能性の観点から「心身ともに健康な職場環境」を重視し、戦略的にウェルビーイングを取り入れています。

【自治体の取り組み】

・東京都

学校・福祉・保健の連携による「心の東京革命」プロジェクトを展開。子どもたちの正義感や思いやりを育む取り組みです。(出典)

・奈良県生駒市

住民参加型のまちづくりで幸福度(Well‑Being)を数値化・可視化するシステムを導入。地域幸福度指標を活用した政策設計を推進しています。(出典)

・多摩市

「健幸都市宣言」によって、市民全体の健康と幸せを目指すまちづくりを推進。(出典)

・岐阜市

シビックプライドとWell‑being醸成に向けたまちづくり計画を策定。自治体政策と連動した幸福推進を進めています。(出典)

・富山県

「幸せ人口1000万―ウェルビーイング先進地域」をビジョンとする県成長戦略を策定。独自指標・住民調査・推進課設置など包括的施策を展開 (出典)

・福岡市

事業者向けに“Well‑being&SDGs登録制度”を創設し、企業における従業員幸福度の向上を支援。(出典)

地域単位でも、住民一人ひとりの幸せを大切にする「ウェルビーイングまちづくり」が進められています。

多様な視点からのアプローチが特徴です。

麗澤瑞浪中学・高等学校が実施しているウェルビーイングを高める取り組み

麗澤瑞浪中学・高等学校でも、生徒一人ひとりのウェルビーイングを大切にした教育を実践しています。

「心も体も健康に、自分らしく学び、将来に希望を持てる学校」であるために、本校では6つのオリジナルの取り組みを展開。

学びと生活の両面から、生徒の成長をサポートしています。

ここでは、その具体的な内容をご紹介します。

①:「道徳教育」を通して他人を思いやる心を育てる

麗澤瑞浪中学・高等学校では、「知・徳・体」のバランスを大切にしており、特に「徳=道徳教育」に力を入れています。

道徳教育では、他者を思いやる心や、社会の一員としての責任感を育むことが目標の1つです。

多様な価値観にふれ、他人の立場に立って考えることのできる人を育てるため、ディスカッション型の授業や日々の振り返りを通して、「自分の言動と向き合う時間」を意識的につくっています。

こうした取り組みの中で、自分や他者を尊重する姿勢が自然と身につき、教室の中でも安心して学び助け合える空気が生まれています。

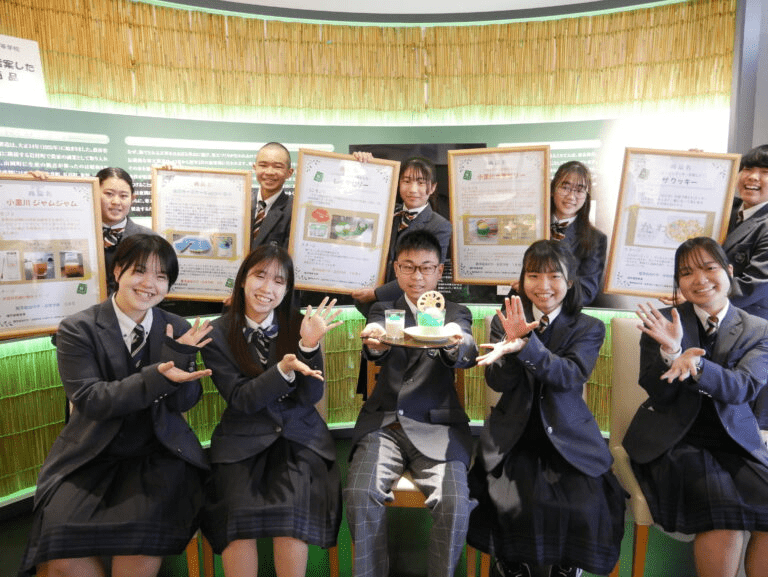

②:「探究・キャリア教育」を通して探究心を育てる

「自ら考え、行動する力」を育てるため、探究学習とキャリア教育にも力を入れています。

具体的には、「プロジェクト学習」と「キャリア教育」の導入があげられます。

プロジェクト学習では、生徒が自分の興味に合わせてテーマを選び、深く学んでいきます。

「なぜ?」「どうしたら?」という問いを繰り返す中で、自然と探究心が育まれていきます。

また、キャリア教育では、将来の進路を考えるワークショップや面談を実施。夢や目標を明確にし、卒業後の道に希望が持てるようサポートしています。

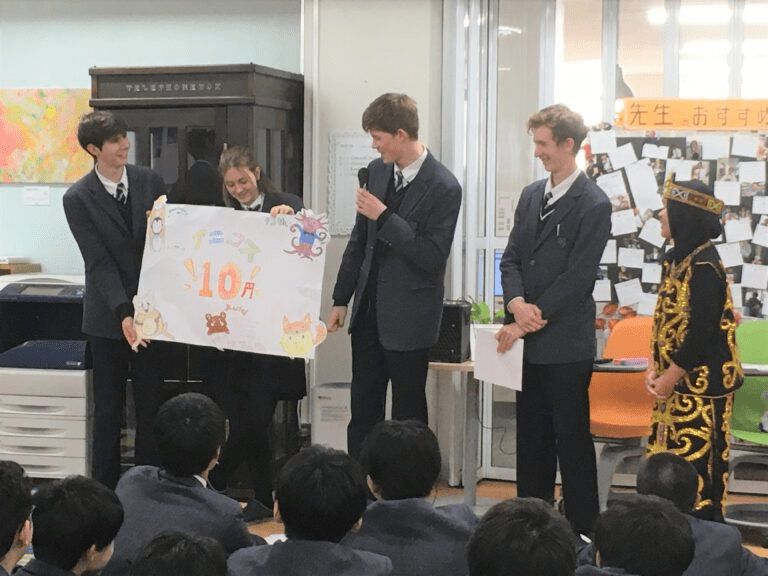

「英語・国際教育」を通して多様な文化に触れる

グローバル社会で活躍するための視野や力を育むため、「英語・国際教育」もおこなっています。

ネイティブ講師による実践的な英語授業に加え、海外研修や留学プログラム、国際交流イベントなど、異文化にふれる機会が多数用意されています。

異文化理解を深める体験を重視し、グローバルな視点を身につけることが可能です。

英語を学ぶことはもちろん、「自分と違う価値観を理解する」「世界に目を向ける」という経験が、生徒のウェルビーイングを大きく後押ししています。

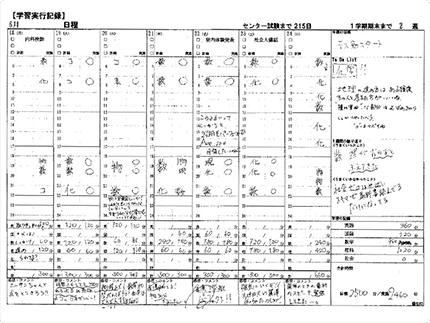

③:「学習実行録」を通して生徒が自主的に学習できる環境をつくる

麗澤瑞浪中学・高校が実施している「学習実行録」は、生徒自身が学びの進捗を記録し、目標を立てながら学習を進めるシステムのことです。

毎日の振り返りを習慣にすることで、「自分の学びを自分でコントロールする力」が自然と身についていきます。

また、先生と振り返りでの対話を通じて個別サポートを受けられることもメリットです。

自分の成長が可視化でき、学習のモチベーションや達成感も高まります。

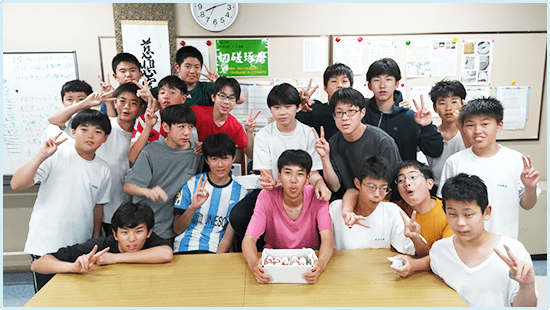

⑤:共同生活を通じて自立を促す「寮生活」

麗澤瑞浪中学・高等学校には、生徒が仲間と共に生活しながら成長できる「寮」があります。

規則正しい生活リズムや、集団の中での協調・助け合いを経験することで、自然と自立心や社会性が育まれていきます。

また、仲間と支え合いながら生活するので、協調性やコミュニケーション能力も養われやすいです。

寮生には専用の学習サポート体制もあり、学校外でも学びを深められる環境が整っているのも大きな魅力です。

⑥:自然豊かなキャンパスでのキャンプ体験は心身の健康につながる

約60個の東京ドームが入るほどの広大な自然に囲まれたキャンパスでは、さまざまな体験学習が行われています。

キャンプ体験や本格ゴルフコースでのプレイなどのアウトドアプログラムが充実しています。

キャンプ体験では、仲間と協力しながらテント設営や食事作りを体験することで、チームワークが育まれます。

また、ゴルフコースでのプレイ体験なども含め、五感を使って自然とふれ合う活動が、心身のリフレッシュやメンタルの安定につながっています。

普段の授業とは違う「体験学習」を通じて、主体性や問題解決能力を養い、ウェルビーイングにつながるプログラムです。

教室では得られない学びが、ここにはたくさんあります。

まとめ:ウェルビーイングを意識して、もっと楽しい学校生活を!

ウェルビーイングとは、「幸せ」や「充実した毎日を送っていること」。

心も体も、そして周りとの関係も良好で、自分らしく生きられている状態を指します。

そんなウェルビーイングを学校生活の中で大切にすることは、生徒一人ひとりの成長や学びにとって、欠かせない要素です。

麗澤瑞浪中学・高等学校では、道徳教育や探究・キャリア教育、国際教育、寮生活など、さまざまな取り組みを通じて、生徒たちのウェルビーイングを高める教育を実践しています。

そして何より大切なのは、学校・家庭・生徒が一緒になって支え合うこと。

小さな行動や意識の変化が、日々の学校生活をもっと前向きで、心地よいものに変えてくれます。

今日から、できることから少しずつ。

ウェルビーイングを意識して、もっと楽しく、もっと自分らしい学校生活を一緒に目指していきましょう。